「ヒカ碁」完走後、あまりに「わからない」から始めることになった囲碁。漫画って尊い。

少し前から囲碁を始めました。きっかけは漫画『ヒカルの碁』。

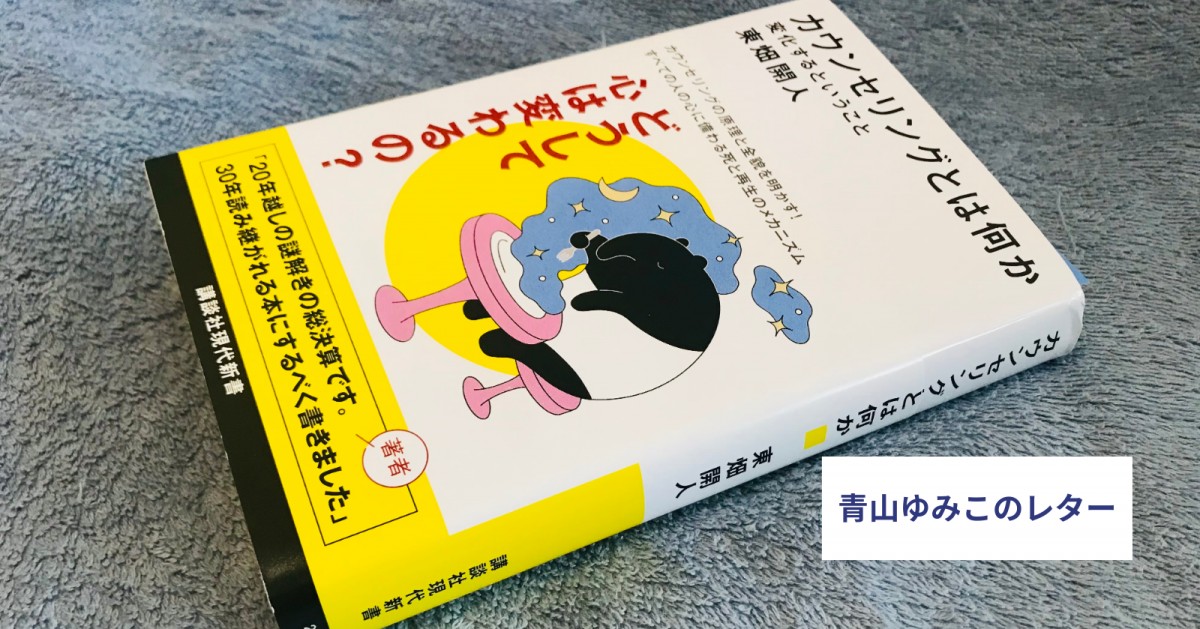

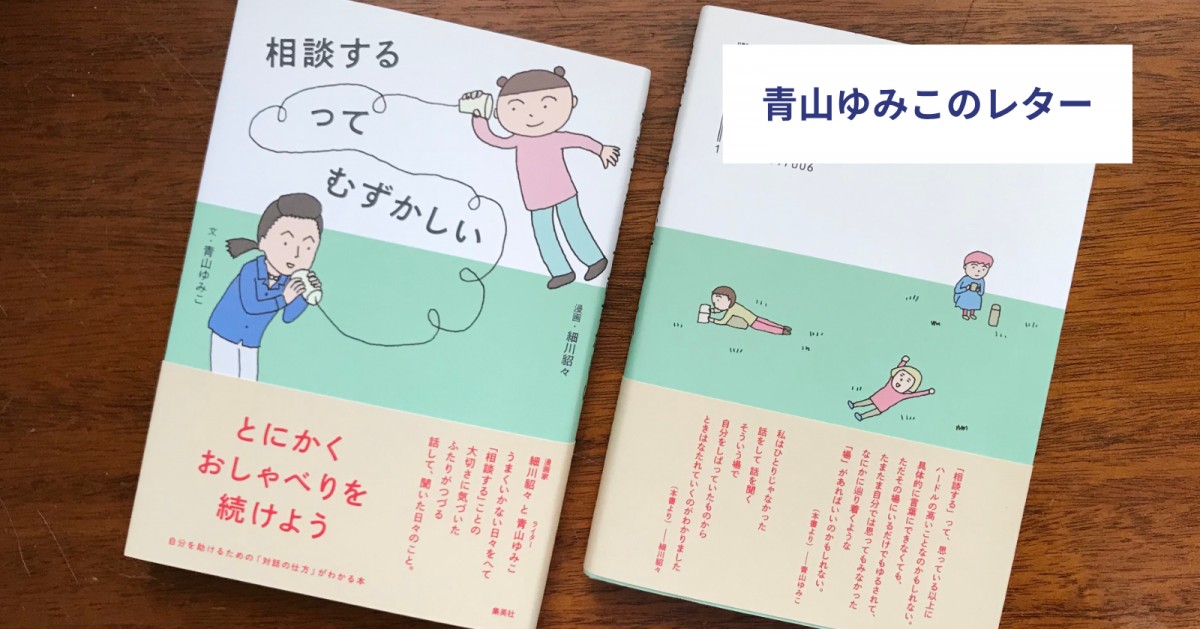

ちなみになぜ「ヒカ碁」を読み始めたかといえば、最近発行になった細川貂々さんとの共著の版元が集英社だったから。

わたしは寝る前にお布団に潜ってスマホで漫画をちびちび読むのを楽しみにしていて、スマホにマガポケのアプリを入れている。

『ザ・ファブル』を読んで課金しまくって、あまったポイントで『コウノドリ』を読み始めたら、自分では体験したことのない出産の大変さについて衝撃を受けて、ひたすらカキーンカキーンと鳴らしまくった。その後、なんとなく『東京卍リベンジャーズ』に流れつき何度タイムリープしたことやら。もちろん完走。『アンメット』では脳について学び(いろんな人や家族の思いに胸がつぶれそうになり)、いまは『ブスなんて言わないで』の最新話を毎月待っている。

そんな講談社三昧の自分にふと、「これでは集英社に義理が立たないのでは!?」とはっとしたのが6月の中頃だっただろうか。

いそいそと集英社の漫画アプリを入れて、なにがいいかな〜と物色していたところ、自分から遠そうな、つまり「よくわからない」囲碁の漫画が目にとまった。そういえば、このタイトルはなんだか聞いたことある。そうだ、柏書房の竹田純さんがSNSで書いてらしたな、と思い出した。

最近だとイリナ・グリゴレさんの『みえないもの』を編集された竹田純さん。少し前にツイッターで「ヒカ碁いい」的なことを呟かれていた(ような気がする)。

竹田さんがお薦めされてるなら面白いのかも。というだけでぼんやり読み始めたのが『ヒカルの碁』という次第なのです。

ちなみに集英社の「相談本」の担当編集さんとは、漫画の話をしたことはほとんどありません。特に理由はないけど、他に話さなきゃいけないことが山盛りで、特に話題にならなかったというだけなんですが。

なのでわたしが「ヒカ碁」を読んでることも知らないと思う。こっそり義理立てしたい派です(でも、そんな義理は全く求められてないとも思う)。

●

さて、「囲碁のこと、あまりになんもしらん」というのが、「ヒカ碁」を読み始めることになった最大の理由。この流れはわたしにとってよくあることなんです。わからないことは、まず漫画から入るってこと。

新刊の共著者である漫画家の細川貂々さんを知ったのも、私自身の夫の不調になにかヒントがないかと入門書やコミックを読みあさっていたところ、辿り着いた『ツレがうつになりまして 』だったという背景がある。

「知りたい」から漫画を読むのは、子どもの頃についた習慣かもしれない。きっとそういう人、多いんじゃないでしょうか。

うちは「漫画禁」の家だったけど、『漫画 日本の歴史』なんて学習漫画はゆるされた。確かに言葉と絵の力があわさった漫画って、情報量が多くても、するする脳みそに入ってくれる。学習漫画、ほんとよくできてますよね。

大人になってから百人一首を覚えなきゃいけなくなったときも、あれこれ本を探して、いちばんよく憶えられたのが『ドラえもんのまんが百人一首』だった。

漫画、尊い。

そんなわたしが『ヒカルの碁』を読んで囲碁の知識を得て、自分でもやりたくなった!そして始めた!

なんていう流れでは、まったくなかったのが「ヒカ碁」なのです。

あとからSNSで知ったのだけど、「『ヒカルの碁』を全話読んでも囲碁のルールがわからない」という仲間が、山盛りいるではありませんか。

全23話、ひたすら囲碁の話なのに。読んでるうちに自然と覚えてしまいそうなのに。そんなこと、ある!?

例えば、『エースを狙え』でテニスのルールを、『SWAN』でクラシックバレエの専門用語や有名な演目を自然と覚え、『ベルサイユのばら』でフランス革命あたりの歴史知識が見につけちゃったり、『日出処の天子』では聖徳太子が、横山光輝の『三国志』では諸葛亮孔明が知り合いのようにさえなり、『王家の紋章』では古代エジプトの儀式や水の濾過の仕方まで知識として身についちゃった……なんて方おられるのではないでしょうか(例が古い?)。

『スラムダンク』もそうです。わたしは中学時代はバスケ部だったけど、高校バスケのルールはよく知らなかったんです。用語も違うんだなととても勉強になった。

ハマって夢中になって読んでるうちに「いつのまにか詳しくなっていた!」みたいなおまけがついてくるのがわたしにとって漫画。なのに、しつこいけれど『ヒカルの碁』は全23巻読み終わっても「全然ルールがわからない……」という衝撃の作品だったのです。