「お互いに全然違う」という共感がベースの共著本『相談するってむずかしい』

月刊誌で編集をしていた頃、毎月、雑誌が刷り上がってくる度、怖かった。写真が反転しているのに気づいていないのではないか、なにか重大な間違いがあるのではないか、人名などの固有名詞、地図、電話番号などの数字や、なにかの値段のケタが違ったら……。

発売日になると、書店の雑誌コーナーに平積みしていただくことが多かったので、コンビニに行くと雑誌棚で目が合った。ありがたことだ。

でも、わたしは見るのが怖くて、避けるように、逃げるように前を通り過ぎて、ようやく手に取れるようになるのが、次の号の色校正くらいの時期、いつも発売から半月ほどが経った頃だったろうか。

例えば、料理人の人もこんな気持ちになるのかもしれない。材料の仕入れから始まって、厨房で試行錯誤を繰り返し、「もうこれ以上のものは作れない」と納得してお客さんの前に皿を差し出す。でも、どこかに一抹の不安がある。「口に合わなかったらどうしよう」「自分の味覚が変だったら?」。

自分がよいと思って作っても、そんな「感覚的」な不安ってどこかにつきまとう気がする。わたしはちびまる子ちゃんのお父さんのように心配性なところがあるので、いろんなことに不安が起きやすく、とくに本とか雑誌とか、紙で半永久的に残るものは、ものすごいプレッシャーを感じるのです。

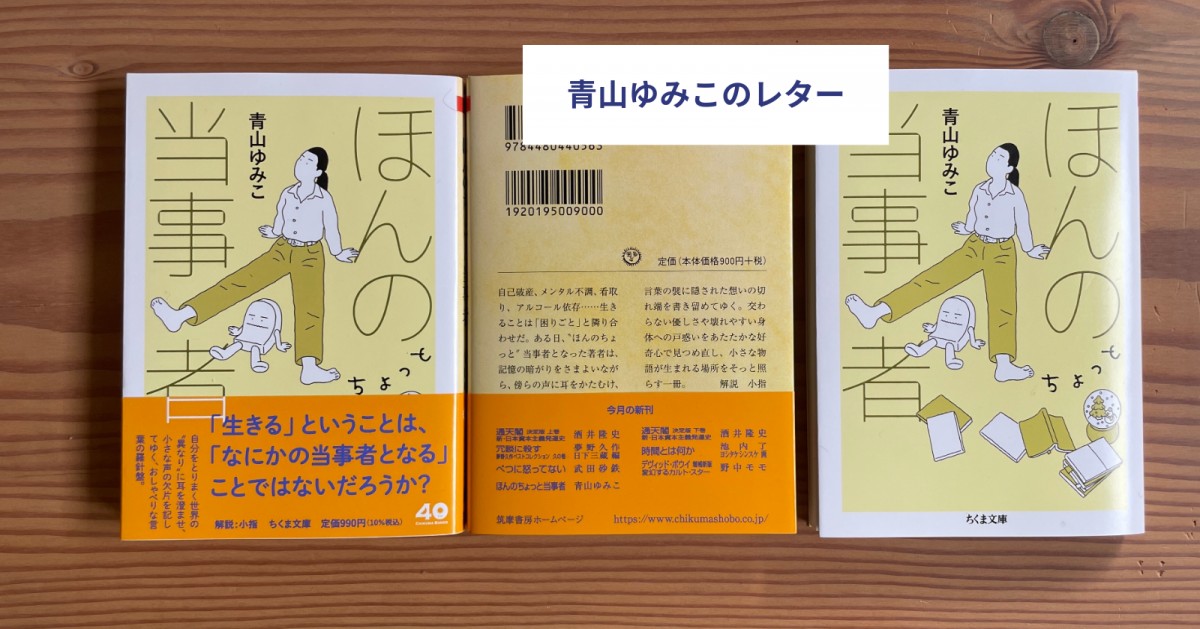

そんなわけで、明日、8月5日発売の『相談するってむずかしい』(集英社)も、見本が届いてめちゃくちゃ嬉しい気持ちでいっぱいだったが、怖くて読めなかった。

表紙を触り、いい感じだなあと喜びを感じつつ、本文は薄目の遠目で見ないようにしていた。ぱらぱらぱらとページを捲りながら「間違いが見つかったらどうしよう」「今から書き換えたい気持ちになる箇所が出たら……」と絶対に読めない。読まない。

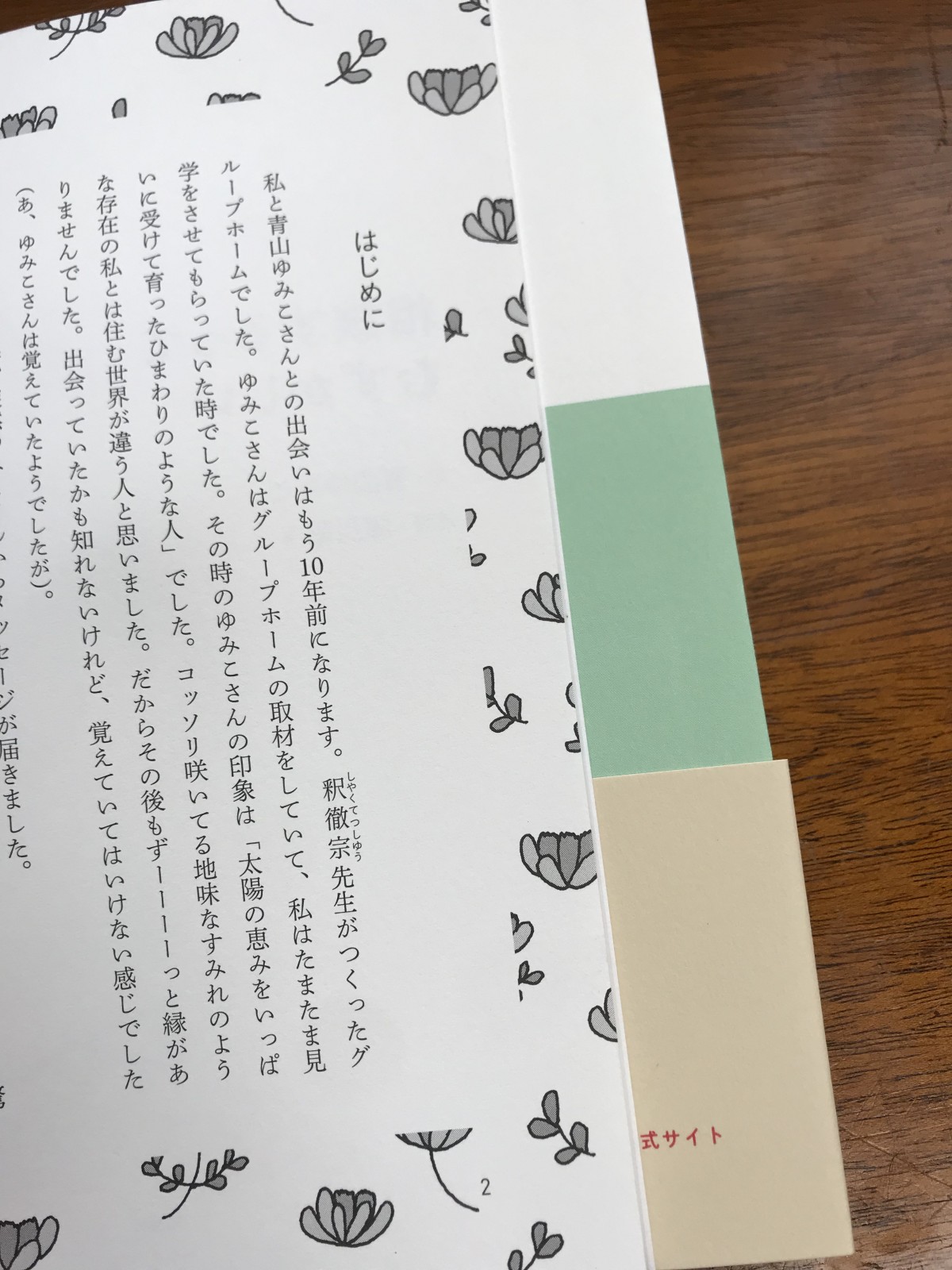

見本が届いて5日目くらい、先週末の土曜日。ふと「はじめに」のページをわたしの文字を目が追った。ここは貂々さんが書いてくれたページなので、他人事のように読めた。いや、実際、自分が書いたものじゃないから、気持ちを楽に読むことができて、そして、ゲラで読んだときからそうだったが、貂々さんの「はじめに」がおもしろいんです。「えー!?」と笑ってしまう。

笑うとゆるむ。わたしはうっかり気をゆるめまくって、つい第1章の自分の文章パートまで読んでしまったのです。そうか、そうだ。こんなことを書いたんだ。ゆみこちゃん……。

第1章は「相談ができない」わたしが誕生した幼少期に遡った話です。不思議なもので、読み始めてみたら、もはや自分が書いた文章というより、他人が書いたもののような気がして、一気に読了。

すると、次は貂々さんの漫画パートだから、またもすっかり人の話を聞き入るように「そうか。そうなのか」と胸がきゅっとなったり、「えええ??」と笑ってしまったり(あくまでわたしの感覚です)。

気づけば最後の「おわりに」で書いた自分の文章まで読んでいたのでした。

読後、なんか泣きそうになってしまった。「細川貂々さん」と「青山ゆみこ」さんのそれぞれの話を聞いて、「ああ、自分だけじゃないんだな」「いろいろ大変だな」「でも、やり方はあるのかもしれないな」と安心するような気持ちで。

あんなにゲラでも読んだはずなのに、時間ってすごいですね。もはや自分の本ではない気がします。今回は特に担当編集さんが3人目の共著者のように、がっつり本づくりに関わってくださったので、本当に自分の本じゃないんだと思う。

そんなふうに客観的に読むと、改めて驚いたんだけど、最初から最後まで「細川貂々さんと青山ゆみこがあまりに違う」。生きてきた道(体験)も違うし、その時々に「どう感じるか」も違う。困ったときにどうするかも、全然違う。性格が180度違う。

通常、共著ものって、どこか共感がベースにあるような気がするんだけど、わたしたちは「お互いに全然違う」という共感がベースなんだなあ。

そう聞くと、もしかしたら「ちぐはぐな本なのでは?」と思われるかもしれないのですが、わたしが他人事として読んだ感触では「こんなに違っても、人はかかわりあえるんだ」ってことが印象的でした(ここまで違っても!?という驚きです)。

そのことは、なんだか、不思議な愉快さ。こんなに違う二人が、違うことを感じて、話して、「違いますね」と言い合えているのに、喧嘩になるわけでも、どちらかに合わせようとするわけでもなく、「違いますね」と一緒にいられることが、なぜか気持ちいいように愉快。

わたしはそう感じたけれど、読んだ皆さんはどう感じるのかな。お聞きしたい。そんな気持ちです。

●

この本がこうしてカタチになるのには、4年以上の時間がかかっています。4年の間に、お互いが自分の「居場所」をつくったり、試行錯誤してきたことも書いていますし、貂々さんはその前から当事者研究会を始められていて、わたしも自分の会をする前に参加したことがありました。

この本を手に取ってくれるのは、タイトルのまんま「誰かに相談するって、むずかしいなあ」と思われている方が多いことでしょう。

そんな人が、読み終わって、なにかの会に参加したり、もちろん自分で会を立ち上げる方がいるかもしれません。あるいは、会に参加するのは億劫だったり、体調的にむずかしい方だっておられるかも。

わたしはあまり動けなかったときは、どんなことをしていたのかも少し書いています。積極的に動くのではなく「受け身でも十分オッケー」とわたし自身、実感しています。

わたしの文章パートを読んで「わかるわ〜」と近い感覚をもつ方もおられるでしょうし、「青山さんみたいな考え方もあるのか!」「違うわ」「わからん」と驚いて、「貂々さんに共感するわ〜」「同じだ!」となる方もおられることでしょう。

いろんな方のいろんな感想がお聞きできたらいいなあ。なんてどきどきしながら楽しみにしながら書いた出版前夜(文字通り)のレターとなりました。

宣伝というより、不安なので共有させてもらった。正直なところ、そんな感じです。

皆さんに船出を見守っていただけたら。よければ船に乗りこんで、一緒に大海原に漕ぎだしてもらえたら嬉しいです。だって、相談するってむずかしいんだもの……。

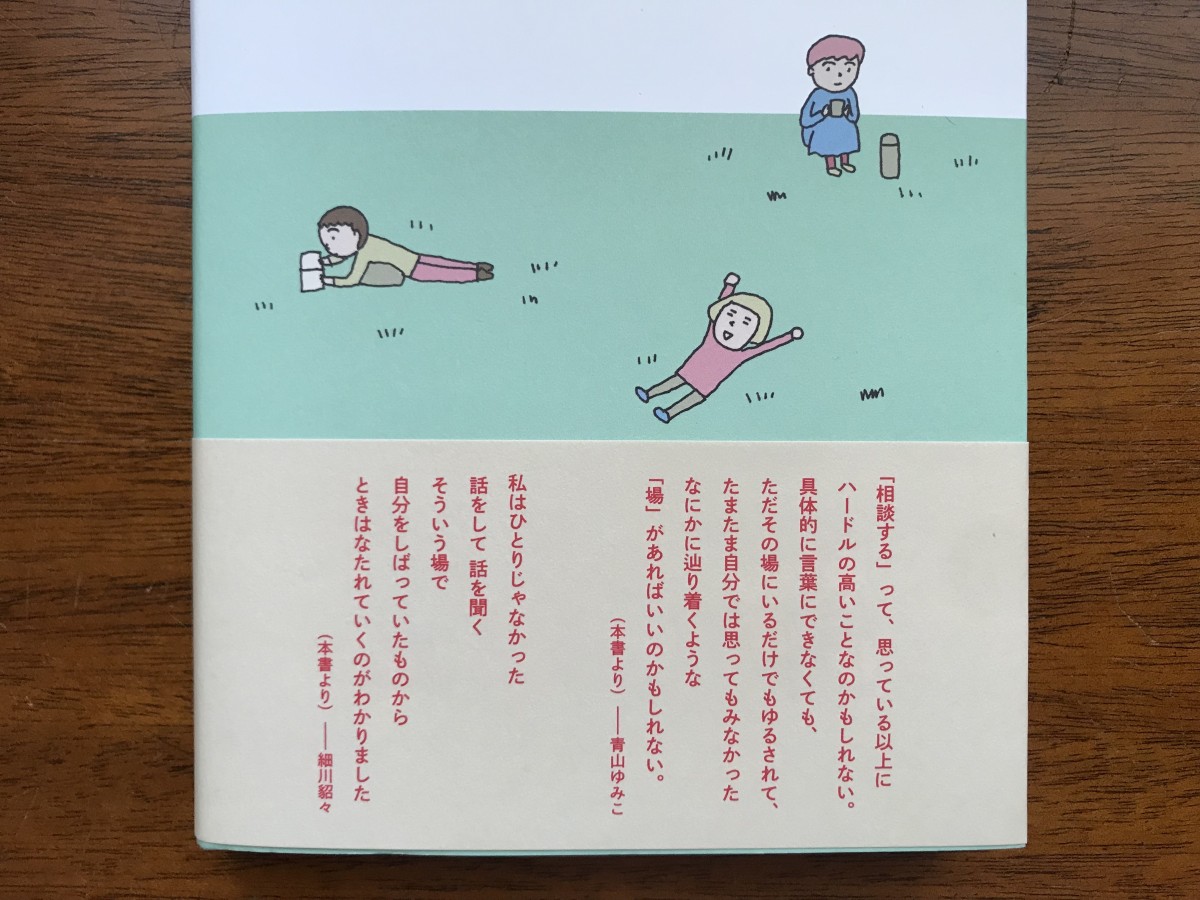

この本を読んだら「相談の達人」になれる、なんてことはたぶんありません。でも、「相談のハードル」はちょっと下がるかも?

わたしは相変わらず、相談するのに失敗したり、どうしたらいいのかと呆然としたり、相談ってやっぱむずかしいよ、としょっちゅう戸惑っています。でも「これは自分だけじゃないのかも」と思えています。

この本を書き終わったあとも、わたしの人生は続いていて、予期せぬことが相変わらず次々に起きています。迷うたびに、話を聞いてもらうようになったかもしれないな、と気づきます。

解決はしないけど、解決しなくても悪くない道に進めるときも増えているような。どうかな。わかんないな。でもなんとかやっていきましょう(自分に言っています)。

(おわり)

今週もレターをお読みいただきありがとうございました。次回はサポートメンバー限定公開のレターをお届けする予定です。執筆のご支援くださる皆さんのおかげで、継続してレターを書けています。本当にありがとうございます。

【お知らせ】

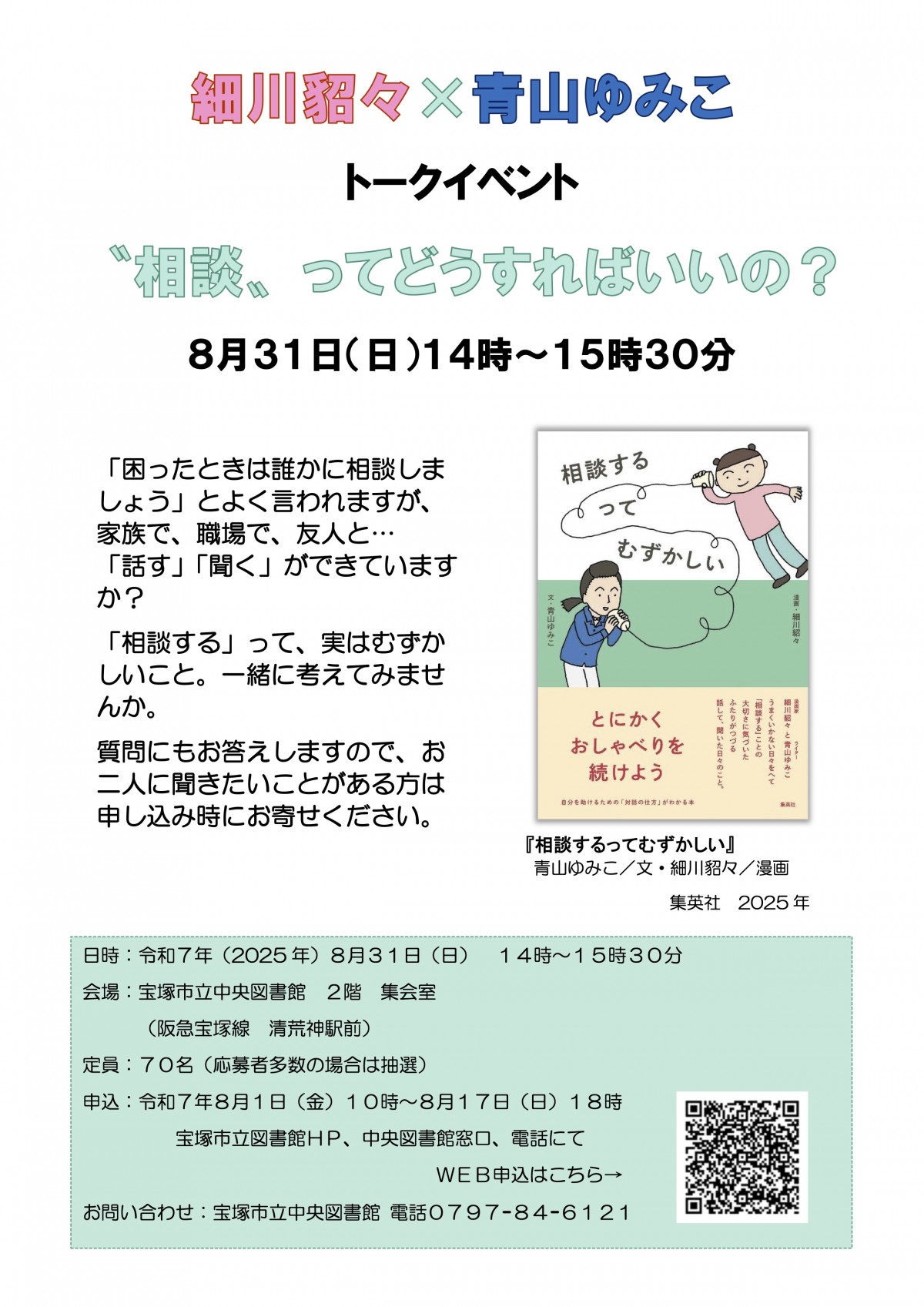

細川貂々さん×青山ゆみこのトークイベントin 宝塚市立中央図書館

8/31(日)開催の申込み受付が開始されました(申込みは8/17まで)。

宝塚市立中央図書館さんは、貂々さんが当事者研究「生きるのヘタ会?」を、もう6年も定期的に開催されている場所。煉瓦が印象的な外観の素敵な建物で、本に囲まれたとてもあたたかくやさしい空間です。

子どもから大人まで、本当に誰でもこられる公共空間ならではのよさがいっぱい詰まっていて、自分の街にもこんな図書館があったらいいなあと、訪れる度に羨ましくなります。

実は、中央図書館さんで貂々さんと二人でお話しするイベントは、3年連続、3度目なんです。ご縁に感謝です。毎年ご参加くださっている方もいて、そういうのも嬉しいです。

今年は「相談」がテーマ。

参加くださる皆さんから事前に質問などを受け付けて、それを貂々さんとわたしで改めて考えていく予定です。いろんなお考え、悩み、思うことなど、お寄せいただけたら嬉しいです。

●無料(要事前申込み)

●Webの申込みフォーム ↓

●定員70名(応募多数の場合は抽選)。 例年、定員を超えるご応募をいただいています。

今年もたくさんの方にお会いできますように。イベント終了後は二人の著書のサイン会もあります。

どうぞよろしくお願いいたします。

すでに登録済みの方は こちら