「自分の家族が当たり前」だから、「自分が困っていることには気づけない」

装丁家の矢萩多聞さんのフリーペーパー『本と学ぶ』を手に入れた経緯は思い出せないのだが、このA3裏表印刷のクラフト紙に印字されたブックガイドから辿り着いた本のことは、よく覚えている。

といっても、多聞さんには大変申し訳ないけれど、実際に手に取ったのは、裏面の最後に添えられたコラム欄「つたの読書案内」で紹介されていた本だった。「つた」とは、多聞さんの娘さんだ。

※ご登録(無料)いただくと、メールボックスにレターをお届けします。わたしの「書く」励みにもなりますので登録いただけますと幸いです。

つたちゃんと初めて会ったのは、2021年秋。全盲の美術鑑賞家で写真家の白鳥建二さんが、大阪の国立民族学博物館(通称:みんぱく)を訪れる運びとなり、わたしもご一緒させてもらうことになった日のこと。

京都大徳寺前でアートギャラリーを運営している全盲の美術家、光島貴之さんたちと、開催中の特別展を鑑賞するという機会に、わたしも誘っていただいたという流れだ。

事前に多聞さんから「小五の娘も同行します」とお聞きして、「あまり近寄らないでおこう」と密かに決めていた(ええっ)。

子どもを育てたことがないからか、それとは関係ないのかわからないが、わたしは子どもとどう接していいのかわからない。子どもを見て想像できるのは、自分の過去の記憶になってしまう。そんな自分が、小学高学年から中学生あたりの女子だった頃を思い出すと、「怖っ」と震えるような気持ちしかない。

わたしは大人をものすごく観察する女子だった。子どもを前に警戒を緩めてうっかりした話をぽろりしてしまう大人を眺めては、どの人がどんなことを発言し、どんな表情をしていたのか細かく観察して、心のどす黒いメモ帳に筆圧高く書き残すように目に焼き付けるガール(怖いわ)。

明日会う小5女子が、そんなノワールゆみこちゃんのような観察するガールだったら……勝手に想像するとなんだか緊張する。

とにもかくにも「ウザい大人」と思われないようにしよう。「子どもの機嫌を取る」のような恥ずかしいことをしちゃったりしないために、当たり障りのないコミュニケーションと、できるだけ距離をとろう!

そんな薄暗い決意をして、みんぱくのある万博公園内にそびえる太陽の塔を目指した。

2020年12月に心身の体調を崩したわたしは、2021年の秋はまだまだ不調の真っただ中だが、少しずつ会いたい人に会えるようになってきた頃だった。多聞さん、白鳥さん、光嶋さんをはじめ、みんぱくの前で合流した皆さんは、マイペースでご機嫌な人たちばかりで、気が張らなさそうだ。「今日は来て良かったなあ」とほっと嬉しく安堵した。

のもつかの間、アート鑑賞になれた皆さんは、速攻で三々五々となり自分のペースでそれぞれが作品を見始めて、ぽつんと残されたわたし。そこで気づいた。そうだ、わたしってアートにそんな興味のない人だった。自発的に美術館とか博物館にもほとんどいかないので、どこからどうやって見たらいいのかもわからない。好きな人に会いたくて来たものの……うわあ、どうしよう。

早々に帰りたいモードになってしまったわたしが所在なげに突っ立っていると、唐突に横から声がした。

「これ、おもしろいの?」

驚いて声がした方向を見ると、小さな女の子がぴょこんと飛び跳ねるように隣に立っている。瞳は好奇心いっぱいできらきらなのに、どこか文句を言いたげで唇を小さく尖らせて、でもそれを面白がってるって感じ。『モモ』とか『オズの魔法使い』とか外国の童話の挿絵から飛び出してきたような少女、それがつたちゃんだった。

「実は、おもしろいって思えないんだよね……」

「じゃあ、あっち行こう!」

わたしの腕をぐいっとつかんで、スキップするように会場を移動しはじめるつたちゃん。「ちょっと待って〜」とよれよれ着いていくのが必死のわたし。そんなことをしていたら、その日は気づけば、つたちゃんと博物館のなかを隅々まで見て回ることになっていた。

作品はほとんど記憶がないが、つたちゃんと話すのが面白かった。主に漫画や本の話。「わかる〜」と「知らない〜」が交互にきて、本や漫画が好きな者同士で話をするときの、噛み合ってなくても胸が弾む感じがずっとあった。

わたしたちは友達になったんだと思う。

つたちゃんとはそれからも、仕事がてら遊びに行った多聞さんちでお会いしたり、前回書いた北加賀屋のブックマーケットでも再会したり、わりによく会っている。顔を合わせる度に、彼女が今なにを読んでいるか、話を聞かせてもらう。40ほど年下だけど、わたしの信頼する「本読み」の一人だ。「子ども」というわたしの雑な括り方を解き放ってくれた存在でもある。当たり前すぎるけれど、人は「子ども」とか「大人」とかではなく、「その人」でしかない。

●

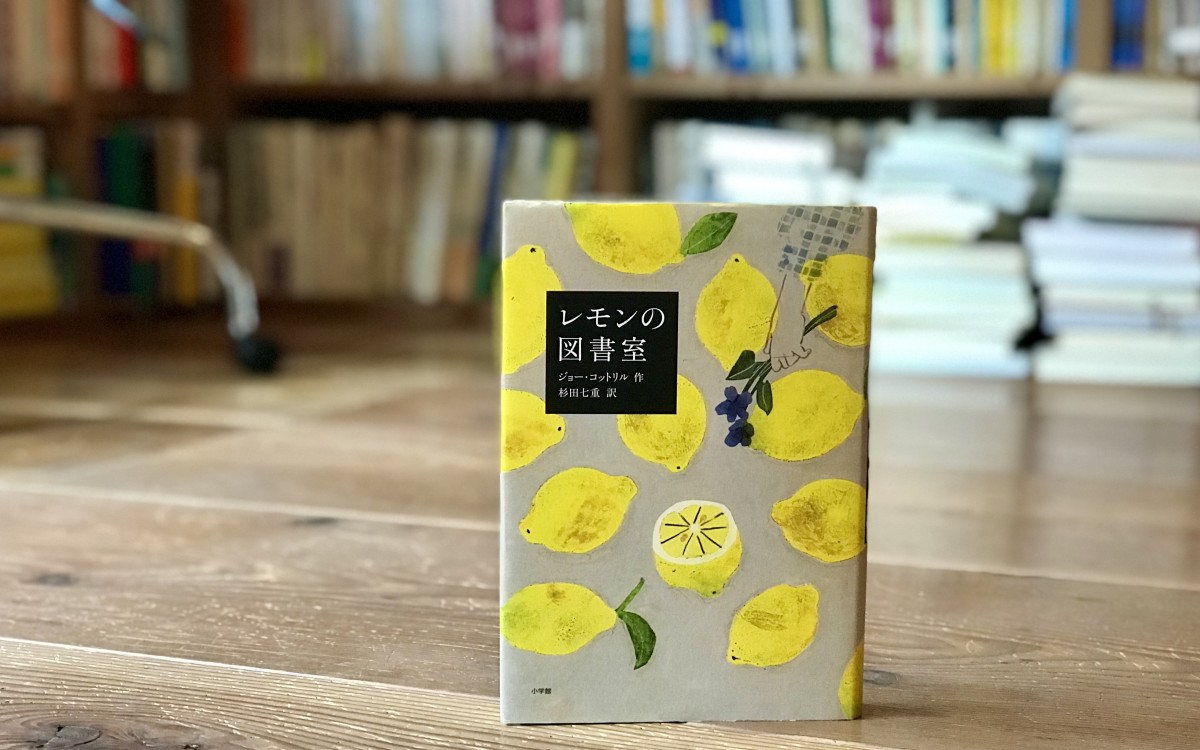

翻って、多聞さんお手製のフリーペーパー『本と学ぶ』で、そのつたちゃんが紹介していた一冊がジョー・コットリル『レモンの図書室』(杉田七重訳/小学館)だった。

==つたさんの紹介文(引用はじめ)==

カリプソは本が好き。いつもひとりでいるカリプソにとって、本はたったひとつの心のよりどころだった——。この本は、四条河原町のメリーゴーランドという本屋さんに行った時に買ってもらった。目が合ったのだ、『レモンの図書室』と。家に帰って読んだら、大のお気に入りになってしまった。この本はやさしく、でも力強く、本の世界につれていってくれる。楽しすぎてまわりの音もなにも聞こえなくなってしまうほどだ。

=========(引用おわり)==

「目が合った」という素敵な表現に導かれて、すぐに神戸市立中央図書館で『レモンの図書室』を借りて、一気に読んだ。あまりに面白く、同時に驚いたことが多かったので本屋さんで買い直した。装画もいい。図書館で借りて読んで、手元に置いておきたくて本屋さんで買う紙の本ってやっぱりある。

イギリスの作家、ジョー・コットリルによる小説『レモンの図書室』は、いわゆる「ヤングケアラー」の少女の物語だ。

五才のときに母を亡くしたカリプソは、父と二人で暮らしている10才の女の子。出版社に原稿を送ってはボツになっている父の経済状況は苦しく、本を書くための研究に没頭しては、自分がごはんを食べることも寝ることも忘れ、子どものために食料品など必要なものを買いに行くことも忘れ、ときに娘がお腹を空かせて待っていることも忘れ……どこかいつも現実から離れた世界を生きているようにも見える。

カリプソはそんな父ができるだけ機嫌良く過ごせるよう、できる家事は自分がやって、気づかれないように父を気遣い、自分は父に心配をかけないように、母が残した本がぎっしり並ぶ部屋にこもり一人で過ごしている。本を開けば頭のなかに広がる魔法や無人島、謎に満ちた世界が、カリプソにとってたったひとつの心のよりどころだった。

ある日、ポツンとひとり校庭のすみに佇むカリプソに、転校生のメイが「遊ぼう」と声をかけるところから物語は始まる。

メイも本が大好きで仲良くなった。メイはカリプソにとって初めての友達だ。

友達の家に遊びに行くなんてことも初体験。メイの家で会ったやさしいお母さん、メイと弟やお父さんという気心知れた家族の関わり方……よくある「普通の家族」の風景だが、日々食べるものにも事欠き、敷物は汚れたままのリビング、愛情はあっても言葉や表現の乏しい自分と父の生活しか知らなかったカリプソにとって、それは初めて知る「自分の家とはなにもかも異なる」世界だった。

メイのお母さんが自分にしてくれることが嬉しかったり、楽しかったりすると、カリプソは知ってはいけないことを知るような痛みを感じる。その痛みがなんなのか。カリプソにはわからない……。

カリプソという10才の子どものひとり語りで進む物語だから、平易な言葉づかいで読みやすいし、言葉がきらきらしていて強く惹きつけられる小説だが、何度も胸がぎゅっと痛くもなる。

それでも「家族の再生」がじっくり丁寧に希望をもって描かれていて、読み進めるほどに自分の心のどこかに、あたたかい手が添えられたような気持ちになる。また、たくさんの児童書が登場する優れたブックガイドにもなっていて、本好きにはたまらない一冊だと思う。

●

『レモンの図書室』を読んだとき思い出したコミックが、水谷緑さんの『私だけ年を取っているみたいだ。』(文藝春秋)。

水谷さんがヤングケアラーの当事者たちに取材して描いた実録コミックで、子ども時代のエピソードだけでなく、ケアラーだった子どもが大人になってからのこともかなりたっぷりと分量をとって描かれている。

子ども時代に「子ども」でいられずに、もつことができなかった、いわば「失われた感情」が、大人になってどんなふうに影響するのか、どんなふうに取り戻していくのか。小さな出来事や感情を取りこぼさずに、水谷さんらしいやさしい絵で描かれているので、安心して読めると思う。

絵と文字の漫画ってやっぱりわかりやすいし、「ヤングケアラー」について知りたい人には入門書としてお勧めです。

「ケアする/される場」はさまざまで、関係性も違えば、年齢、立場、状況で異なる「困りごと」があるように思う。

例えば70すぎの娘が90を超える母を介護する老々介護、45歳の息子が仕事を辞めて高齢の母を自宅で看護する男性介護、10代の子どもが30代の親を「見守る」必要に迫られるヤングケアラー……。

得るもの、失うもの。ケアする自分が「差し出さねばならない」と感じるものも、一人ひとり異なる(仕事だったり、恋愛だったり、子ども時代だったり、自分の人生そのものと感じる人もいるだろう……)。

ほとんどの場面で、こうすればいいという正解が一つではなく、たいていの問題は次々に変わるため振り回されたりもする。それが家族の場合だと、長時間のあいだに連続して起きる。出口の見えない不安だってある。

家族の問題でいうならば、どんなシチュエーションでも「信頼できる他人」が介入することが、少なくともベターに変化する鍵になるとわたしは思う。

『レモンの図書室』には、友達のお母さんや、信頼できるソーシャルワーカーも登場する。彼らは子どもの気持ちをないがしろにせず、「社会の普通」を押しつけるような強引なやり方ではなく自然な流れで手を添えるので(我慢強く見守るようなことが求められるやり方だ)、ソーシャルワークの相談援助の介入の例としても参考になる本だと感じた。

改めて自分の子ども時代を思い出してみても、『レモンの図書室』のカリプソのように10才の子どもなら、育った家庭はほとんど世界のすべてに近いんじゃないだろうか。

自分が育った家族が当たり前だ。だからこそ「自分の困りごとに気づけない」ということが起きる。

「言えばよかったのに」というのはとても残酷な言葉だと思う。困っている人こそ困っていることに気づけず、声が上げられないのだから。

そうしたいろんなケースを取材したコミックが、菊池真理子さんの『うちは「問題」のある家族でした』(KADOKAWA)だ(リンクは「Addiction Report」で書いた記事)。

ギャンブル依存症、マルチ2世、児童虐待、貧困、DV、きょうだい児、ヤングケアラー、陰謀論、反医療といった家族に問題を抱えた当事者10名に取材したルポ作品で、家族の危機に直面した人々のリアルな姿を描いている。

問題を抱えた親や配偶者、子どもとの関係に悩む人たちが、自分の家族の「問題」とどう向き合い、乗り越えてきたのか。家族の困難をともに乗り越えるためのヒントが詰まっている。

わたしがこうしたコミックの入門書や児童書を特によく読むようになったのは、数年前、心身共に絶不調になったとき、むずかしい本を読むのがしんどくなってしまったからだった。

自著『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)では、大きく助けてもらった一冊についてこんなふうに書いている。