戻ってきた「読む」時間

秋から始まった新しい一週間のサイクルがようやく身体に馴染んできたのか、1ミリの隙間もなかった「やらなきゃいけないことだらけ」時間の合間に、少しずつ本が読めるようになってきました……ほんとに少しずつだけど(嬉涙)。

そういえば、夏の暑さのひどい頃から、朝はクーラーのきいた寝床でだらだら朝からスマホ流し見がくせになってたけど、涼しくなって眠りも深まったような気がして、目が覚めてしまえば5時前でも、思い切って布団から抜けだして、早朝読書を復活してみたり。

このレターを始めた最初の回でも書いたのですが、朝の読書時間はわたしにはいちばん贅沢なものだ(と久しぶりに思い出しました)。洗い立ての新車とか、磨きたての窓や鏡みたいに自分の脳みそがくもり一つなくぴかぴかで、そこに「字」が、「言葉」が、著者の「声」が映し出されるような。自分の先入観とか気分とか、そんなものも混ざらないような気持ちの良さがある。言葉をそのまま受け取れる「読む」が、わたしにはひたすら心地いい。

新米とか新茶とかの尊さってあるじゃないですか。本を開けば毎朝そういう「新」が巡ってくるなんて、たまらなく幸福なことだなとも思う。もちろん人によっては夜だったりするのかもしれないけれど。

●

読む幸福が少し戻ってきたなかで、しみじみ「ええわああ」と胸がいっぱいになりながら読んでいる2冊を紹介させてください。

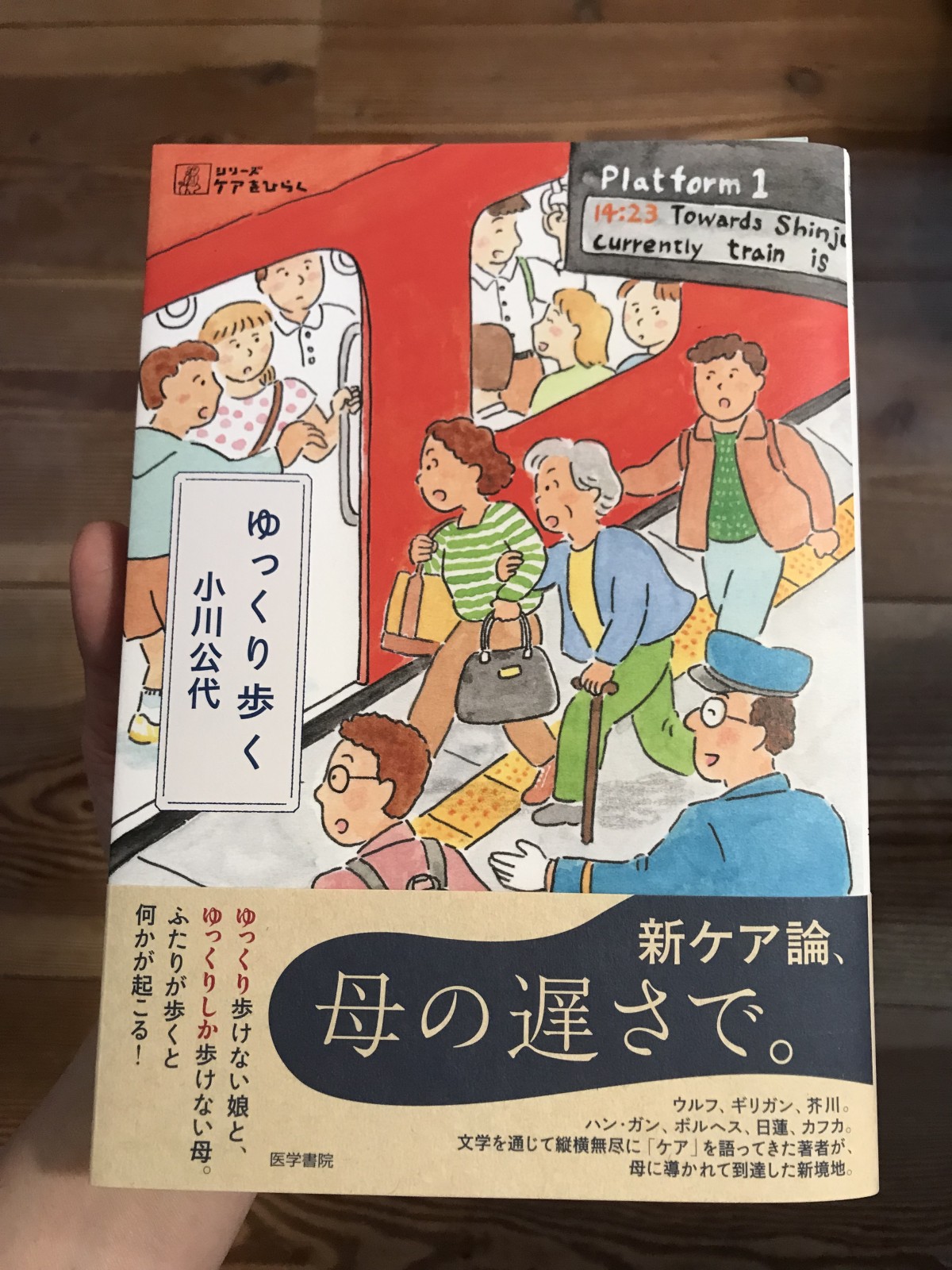

まず、このところ、毎朝少しずつ読んでいる小川公代さんの新刊『ゆっくり歩く』(医学書院)。

これまでも文学的に(倫理的に、も含めて実に多面的に)ケアを紐解いた著書をたくさん出されている小川さんですが、この「ケアをひらくシリーズ」の一冊として書かれた本書では、ご自身のこと、お母さまをはじめご家族のこと、かなり個人的な背景も描かれています。

個人の生きてきた風景の断片から、社会的な「ケア」の概念を改めて捉え直す。

著者の小川さんによりそうしたことが「行われている」というより、「起きて」いる。その瞬間を見続ける(読み続ける)ような感触なんです。とても身体的で、こんな読書体験ありそうでなかった……と揺さぶられています。

表紙の絵もそうですが、お母さまと娘としての小川さんとのかかわりがこの本の軸になっています。お父さまを見送ったあとで、ある日突然パーキンソン病と診断されたお母さま。

娘である小川さんの視点で書かれた、二人の日々の記録のようでもあります(まだ第四章を読み終わったところなので、あくまで今の時点での感想なのですが)。

小川さんとお母さまの現在進行形の「家族の物語」としてまず読めるのですが、わたしが深く感動して、なにより圧倒されているのは、そんな二人の間に小川さんがこれまで深く読んで研究してきた「物語たち」「作家たち」が生々しく存在して、その時々の二人を切実に支えていることなんです。

うまく言えないのだけど「物語」が実在する、過去の時間を生きていた作家たちが、「今」を生きる二人を揺らしている。

物語を読むってそういうことで、、文学って確かにそうした存在なんだけど。

だけど、小川さんがものすごく新鮮に「その瞬間」を浮かび上がらせて、読み手のわたしに届けてくれる度合いがすごいから、改めて驚いているという感じでしょうか。

書かれた文字を追いながら、まるでたった今目の前で見て聞いているかのように、自分のなかでいろんなことが共鳴してしまう……。この感触はきっと小川さんが体験しているものなんだろうな。これまで読んできたものが、聞いていた話が、自分(とお母さま)とつながった。そのときの驚きや、時には心強さや、もういろんな思いがそこで生まれている。あくまでこれは読み手のわたしの想像ですが、そのことをたびたび感じて震動のように伝わってくる感触があるのです。腑に落ちるみたいなことが、起きているんだなあと。ああ、くどい。わたしの話。小川さんがもっと明解にパシッと書いてくださっているのに。

「ケア」という言葉って、ずいぶんと使われてきたし、解釈もされてきたように思う。

なのに、小川さんのひと言に「はっっ」と目が開いたり、自分の過去のさまざまを今までなかった異なる側面から捉え直したりもさせられて、なんかもう自分に対してもめちゃくちゃ解像度が上がっています。

解像度なんていうとちょっとドライな感じだけど、起きているのはもっとエモーショナルなことで、わたしの心のかたくなだったどこかをふっと緩ませたり、いまだに抱えていたものを溶かしたり……読み進めるほどに心のどこかのなにかが成仏していく。

ものすごくロジカルな語りなのに、スピリチュアルっぽいことまで起きる本って、不思議ですごいなあ。小川さんが身を賭して文学を読み、考えぬいてこられたことにも震えてしまいます。

とっても読みやすい筆で、小川さんのお人柄のまんまで、語りはすごくさっぱりしていて、深くて厚いのに全然ウェットさがないんですよね。知性ってこんなにもやさしく軽やかなのか、素敵だなと、目がまんまるにもハートにもなっています。

お母さま、娘の小川さん。二人の歩く姿を、少し後ろから眺めながら、二人の歩く歩調でわたしも読んでついていく。そんな気持ちで引き続き読んでいこうと思います。

たった今、ご家族や近しい人で介護や看護などの要素が関わっている人には実用的な本でもあるんじゃないかな。心の持ちようとか、関わり方で付箋をつけたい文章も山盛りすぎます。

読みながら興奮しているので、読んだときの感覚ばかり書き連ねてしまいました。

ツイッターの投稿をひとつ貼りますね。どの章にも金言が溢れかえっています。

ケアをどう捉えるか。自分がどう捉えてきたか。

母が生きている頃に、この本を読んでおきたかったとも思ってしまうけど。そういう気持ちもそのままに読ませてもらえる優しさ。

「人生の選択が二者択一であったことなど一度もなかったのに」

〈母が「死」を口にするのは、わたしへの「SOS」のシグナルだったのだと今なら思える。〉第三章より

〈もし一人ひとりが互いにケア「実践」行えるなら、そこにはケアの相互依存という新しい「交換」が生まれるのではないだろうか。〉第三章より

〈わたしや姉が家業のために行なってきた無償のケア労働は、強要されたものだったのだろうか。それとも、家族のために行った愛あるケア「実践」なのだろうか。子どもが家族に「あてにされる」とき、このような二分法だけで単純化することはできない。〉第四章より

●

すばらしい本との出会いのおかけで読書時間を取り戻しつつあるわたしですが、先週配信のレターで書いたように「仕事部屋探し」熱もさめずに、相変わらず、ぽっ、ぽっといい感じにテンション高めに維持されています。

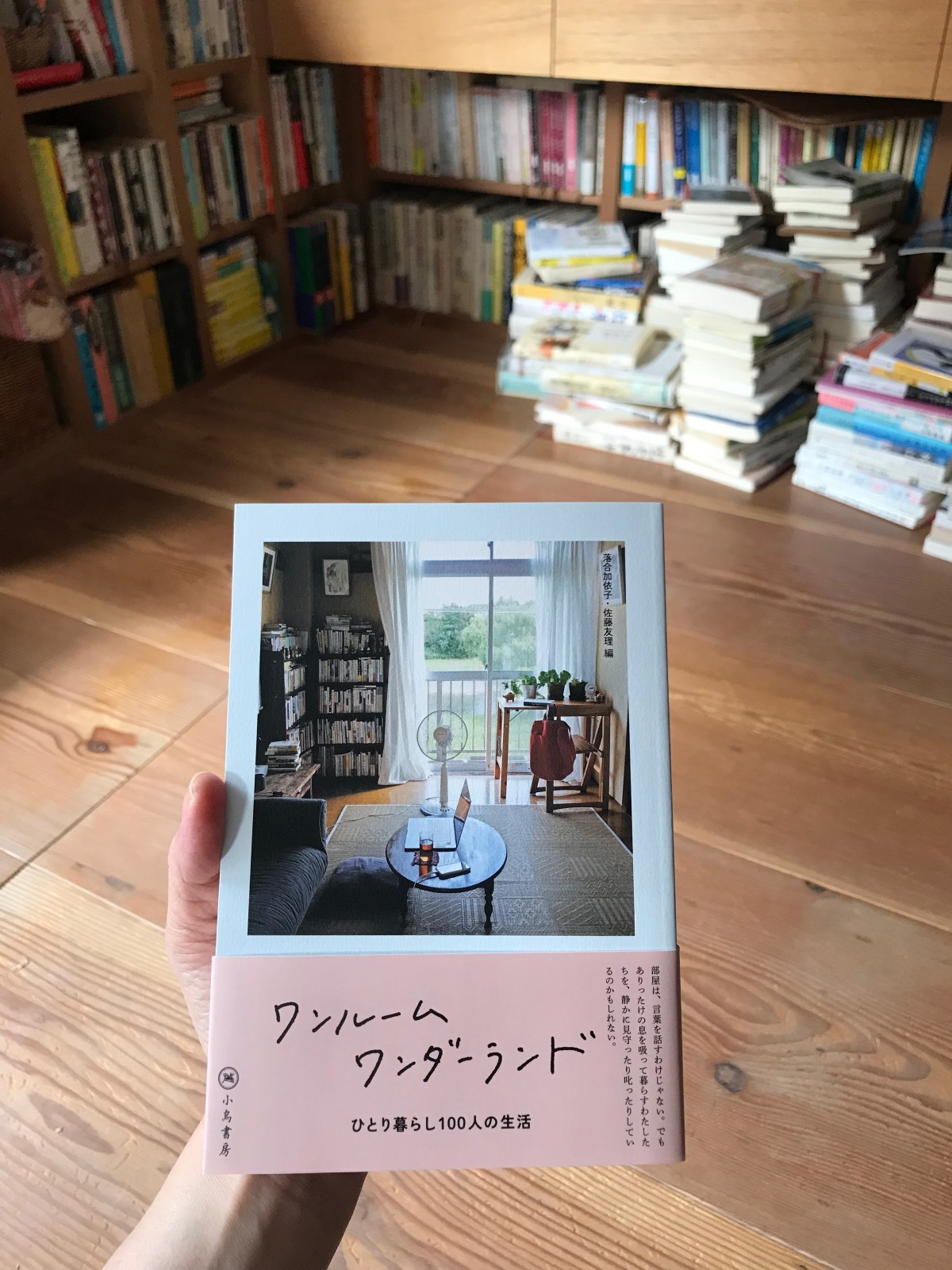

そんななか、レターを読んだnuimononekoさんが教えてくれたのが『ワンルームワンダーランド』(小鳥書房)でした。

早速入手してぱらぱらめくると、写真に加えて文章も面白そうすぎて、胸がばくばく。その日は無理くり早めに仕事を終えて、導かれるように読み始めることに。

改めて頭から読み始めると、編集人であり小鳥書房という出版社を営む落合加依子さんの「はじめに」で、もう完全に心臓を鷲摑まれました。心の中で号泣していた気がする。

タイトル通り、ワンルームで暮らす人たち(たまに一軒家もあります。でも感覚的には同じなんですよね)100人の部屋の写真と文章で構成された一冊。